Outils d'analyse du travail et développement professionnel

L'intervention de Luc Ria se décline en trois parties :

- Définir l'activité professionnelle

- L'activité professionnelle comme objet d'études : accéder à la partie invisible de l'agir enseignant

- Etude des effets produits en formation et recherche de complémentarités entre les outils

Définir l'activité professionnelle

| player1 | |

| 1- Les outils de l'analyse du travail au service du développement professionnel | 00:00:00 |

| 2- Les intérêts et les limites de l'observation en classe | 00:02:09 |

| 3-Comprendre l'activité du point de vue des acteurs | 00:08:54 |

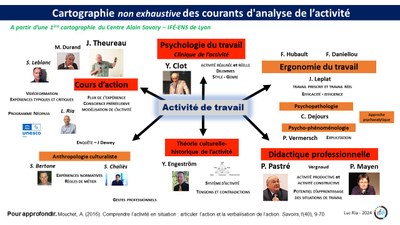

| 4- Cartographie non exhaustive des courants de l'analyse de l'activité | 00:14:56 |

| 5- L'activité professionnelle comme objet d'études : accéder à la partie invisible de l'agir enseignant | 00:19:26 |

| 6- Le développement professionnel comme changement de sens dans l'activité | 00:25:03 |

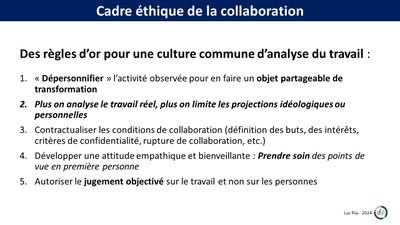

| 7 - Construire un cadre éthique de la collaboration | 00:29:44 |

L'activité professionnelle comme objet d'études : accéder à la partie invisible de l'agir enseignant

| player2 | |

|

1- Visée et usages des outils de l'analyse de l'activité au travail |

00:00:00 |

|

2- L'entretien d'alloconfrontation (confrontation à une activité tierce) |

00:08:10 |

|

3 - L'instruction au sosie |

00:12:30 |

|

4 - L'entretien d'autoconfrontation |

00:14:48 |

|

5 - Controverse méthodologique |

00:20:23 |

| 6 - D'autres outils pour mener une enquête sur le travail | 00:27:25 |

|

7 - Un exemple d'usage des outils de l'analyse du travail : le plan National de formation en Langues Vivantes 2024-2025 |

00:33:19 |

|

1. Visées et usages des outils de l’analyse de l’activité au travail |

L'analyse de l'activité cherche à favoriser la réflexivité, levier du développement professionnel. Les outils servent à mettre en mots, expliciter son travail, dévoiler une partie de son expérience au travail. Chemin faisant, ces techniques d'explicitation peuvent permettre de « reprendre la main » sur son travail ou bien encore de transmettre son expérience. Ces outils d'analyse du travail visent deux orientations distinctes qui parfois se combinent :

Luc Ria invite les formateurs à avoir un usage critique des outils qu’ils mobilisent et propose une grille de lecture pour décrypter les enjeux, ce que cela permet en formation, ainsi que les limites de plusieurs méthodologies d’analyse des situations d’enseignement-apprentissage. Luc Ria revient ci-dessous plus particulièrement sur trois outils qui seront expérimentés lors de la formation de formateurs (L'alloconfrontation, l'instruction au sosie et l'entretien d'auto-confrontation). |

|

2. L'entretien d'alloconfrontation (confrontation à une activité tierce) |

L'entretien d'alloconfrontation (confrontation à une activité tierce) est l'analyse d'une activité réalisée par un tiers, souvent via des extraits vidéos dans des corpus numériques Cette modalité favorise des processus d'apprentissage par procuration : observer et analyser des situations réelles aide les enseignants à réinterroger leur propre activité et potentiellement à développer leur propre posture réflexive. Il est cependant crucial d’accompagner le visionnage de ces vidéos avec une méthodologie rigoureuse et un cadre déontologique pour éviter des réactions critiques ou virulentes. |

|

3. L'instruction au sosie |

L'instruction au sosie : un "sosie" doit recueillir les gestes professionnels et tous les détails de l'action en situation pour qu'il puisse remplacer l'instruction sans que cette substitution ne soit visible. L'instruction du sosie présente un double enjeu : expliciter des savoir-faire souvent tacites et faire émerger les constituants de gestes. |

|

4. L'entretien d'auto-confrontation |

L’enseignant est confronté de nouveau à son activité pour que se produise une ré-émergence de l'expérience vécue. À partir de traces de son activité (vidéo, photos, notes, etc.), il est demandé à la personne confrontée d'expliciter l’expérience qui s’est déployée à un temps T. L’autoconfrontation ne repose pas sur des processus de remémoration d’une situation de travail mais de « re-couplage » à la situation. L'individu peut revivre potentiellement ses perceptions, ses intentions et son engagement dans l’action. L'analyse in fine de ces moments de travail peut faire émerger des connaissances expérientielles qui émergent de l’action et qui peuvent être partagées et discutées au sein d'un collectif. |

| Selon les épistémologies, la conduite d’un entretien sur traces d'activités peut être différente et donner lieu à des controverses. Par exemple, selon le cours d'action, chercher à accéder trop rapidement à la réflexivité, c’est courir le risque de « tuer l’expérience vécue ». Dans cette approche, il s’agit donc de préserver le temps de compréhension de la situation, de sa dynamique d'écoulement, pour accéder à l’activité réelle et ensuite et seulement pouvoir accompagner les transformations de l’activité. Dans le cadre d’un usage en formation, prendre le temps de construire une intelligibilité commune d’une situation permet d’éviter d’appréhender l’activité à l’aulne de ses propres perceptions. | |

|

6. D'autres outils pour mener une enquête sur le travail

|

Luc Ria insiste sur la nécessité de dépasser la simple verbalisation (dire l'activité ou le métier) pour accéder à l’expérience réelle. Il propose des alternatives aux entretiens d'autoconfrontation, plus acceptables et adaptées aux contraintes professionnelles :

L’objectif est de structurer l’analyse de l’activité en trois étapes :

|

|

7. Un exemple de déploiement : le plan National de formation en Langues Vivantes 2024-2025 |

Ce PNF est le fruit d’une collaboration entre la DGESCO, l'Inspection Générale et l'IFÉ. L’enjeu est d’accompagner les inspecteurs et formateurs de langues vivantes dans l’usage de méthodologies d'enquête sur le travail réel, à partir d’un recueil de traces d’activité ordinaire d’enseignement. Cette démarche vise à articuler l’analyse du travail (accéder aux mobiles, aux préoccupations des enseignants en situation ) avec les enjeux didactiques en langues vivantes (l’alternance linguistique, la mémorisation, l’évaluation…) et de faire émerger des objets de travail interlangues.

|

Étude des effets produits en formation et recherche de complémentarités entre les outils

Luc Ria insiste sur la nécessité de prise en compte du contexte local pour mener le travail d'enquête. Il présente les outils de l'analyse de l'activité dans l'ingénierie de formation du formateur.

| player3 | |

|

1- L'approche compréhensive comme porte d'entrée vers de nouvelles potentialités d'action |

00:00:00 |

|

2 - La construction de cultures professionnelles locales |

00:02:45 |

|

3- L'évaluation des usages des outils de l'analyse de l'activité en formation de formateurs |

00:05:42 |

|

4- L'évaluation des usages des outils de l'analyse de l'activité dans l'académie d'Amiens |

00:10:50 |

|

5- Penser la complémentarité des outils de l'analyse du travail et adopter une posture méta sur leur utilisation. |

00:17:12 |