Langues, langages et apprentissages : former et accompagner les enseignants en classe ordinaire

Enseigner en contexte multilingue : une question vive d’enseignement-apprentissage et de formation

On observe une évolution du paysage linguistique des classes et le caractère multilingue des classes dites « ordinaires » (pour les différencier des classes d’UPE2A qui accueillent les élèves allophones) en éducation prioritaire et sur les autres territoires plus favorisés (B. Kervyn et al, p7, 2020)Kervyn B. et al. (2022). Hétérogénéité et plurilinguisme en classe ordinaire : de constats à l’exploration de réponses coconstruites. Repères, 65, p.205-221. https://journals.openedition.org/reperes/5174.. Cependant, si les recherches et les orientations institutionnelles convergent vers une mobilisation du répertoire linguistique des élèves au bénéfice des apprentissages, ce levier ne fait pas évidence auprès des enseignants confrontés à la gestion de l’hétérogénéité face aux apprentissages.

La différenciation pédagogique s’impose aujourd’hui comme une orientation dans notre système éducatif pour gérer cette hétérogénéité et notamment dans les politiques d’éducation prioritaire qui connaissent aujourd’hui leur troisième âge (D. Frandji et J-Y.Rochex, 2011)Frandji D., Rochex, J-Y (2011). De la lutte contre les inégalités à l’adaptation aux "besoins spécifiques ". Education & formations n° 80, p. 95-108, celui de l’adaptation de l’offre d’enseignement à la diversité des élèves. Succédant au modèle compensatoire qui vise à donner plus à ceux qui en ont le plus besoin, puis au modèle de lutte contre l’exclusion, ce troisième âge se traduit par la multiplication de dispositifs et de catégories de publics visés comme celle des « élèves à besoins particuliers ».

Dans les classes, cette injonction à la prise en compte des singularités entre ainsi en tension avec celle de faire apprendre tous les élèves. Les formateurs sont ainsi régulièrement confrontés aux interrogations des enseignants et ce, quel que soit l’objet de la formation. Une maitrise partielle de la langue française pour s’exprimer ou pour comprendre, le manque de vocabulaire sont des éléments souvent invoqués comme étant à l’origine de la difficulté des élèves. Les demandes de solutions opérationnelles et contextualisées (spécifiques aux langues parlées dans les classes) sont légitimes. En effet, c’est parce qu’ils n’arrivent pas à faire apprendre et réussir leurs élèves que les enseignants se sentent démunis.

Par ailleurs, le peu de formation aux recherches sur les langages, les langues et le plurilinguisme, conduit parfois à faussement identifier chez les élèves allophones des problèmes de langage ou des difficultés d’ordre cognitif, et non les signes d’un processus de construction d’un nouveau répertoire langagier. (M-O. Maire-Sandoz, 2014)Maire-Sandoz, M-A. (2014). Ressources pour l'inclusion des élèves allophones ou issus de familles itinérantes et de voyageurs. Site Eduscol. https://eduscol.education.fr/document/21379/download. La diversité des langues des élèves est ainsi souvent perçue comme un obstacle aux apprentissages, parmi d’autres difficultés et notamment celles engendrées par les inégalités sociales et scolaires. Dans la mesure où enseigner le français et enseigner en français sont légitimement le but et le moyen privilégiés par l’école, l’intérêt porté aux autres langues et à leur mise en relation a du mal à trouver sa place dans les classes alors même que les textes officiels évoluent dans ce sens.

Dans ce contexte, les préoccupations des formateurs sont plurielles, aussi bien pour les experts (comme les formateurs des CASNAV, les formateurs en langues vivantes ou certains formateurs outillés sur les langues et le plurilinguisme) que les formateurs non experts des questions langagières.

Dans ce contexte, les préoccupations des formateurs sont plurielles, aussi bien pour les experts (comme les formateurs des CASNAV, les formateurs en langues vivantes ou certains formateurs outillés sur les langues et le plurilinguisme) que les formateurs non experts des questions langagières.

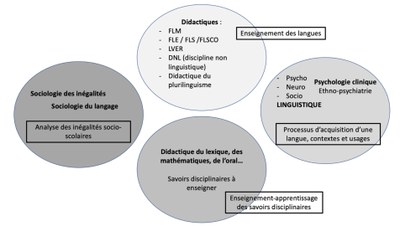

- Comment se repérer parmi les savoirs de recherche et les ressources foisonnants dans le domaine ? (agrandir le visuel ci-contre)

- Comment répondre aux attentes des enseignants, leur proposer des pistes, des savoirs utilisables ?

Tout ceci dans des espaces de formation qui ne sont pas dédiés au plurilinguisme, mais dans des formations centrées sur les apprentissages plus disciplinaires.

Du côté de la formation, on observe deux directions pour lesquelles les buts poursuivis sont différents :

- Former les enseignants à l’ouverture interculturelle, aux démarches et outils issus des approches plurielles au bénéfice des apprentissages des élèves.

- Former les enseignants à mieux comprendre la nature des difficultés des élèves dans l'ordinaire de la classe et penser les liens possibles avec leurs répertoires et compétences langagiers

C'est dans cette seconde direction que cette ressource propose d'outiller les formateurs.

Langues, langages et apprentissages : mobiliser des situations de classe en formation

Le parti pris ici est d'observer de près ce qui se passe dans des classes conduites par des enseignants en présence d'élèves allophones et alloglottesLes élèves allophones issus de migration récente et les élèves alloglottes nés en France qui ont acquis le français langue de communication au cours de leur socialisation. Nous reprenons ici la définition qu’en donnent K. Gouaïch et F. Chnane Davin (2022). L’interdidacticité en lecture pour aider les élèves plurilingues à comprendre le vocabulaire. Open Edition. Repères 65, p.145-164..

À partir de l'analyse de séances de français et de mathématiques au cycle 3 et 4, dont les enjeux dépassent ces disciplines, les supports proposés visent à circonscrire :

- les difficultés auxquelles se confrontent les élèves lorsqu'ils doivent apprendre dans le cadre d'une discipline scolaire.

- les problèmes auxquels se confrontent les enseignants quand ils font face aux difficultés des élèves.

Plusieurs cadres théoriques sont mobilisées comme des grilles de lecture de l'activité de l'enseignant et de l'activité de l'élève, afin de proposer une focale :

- issue de la sociologie proposée par Maïtena Armagnague qui permet d'analyser la nature des malentendus socio-scolaires ou socio-linguistiques.

- issue des sciences du langage proposée par Karima Gouaïch qui permet d'analyser l'usage des gestes professionnels qui favorisent l'inclusion langagière des élèves plurilingues.

- à l'interface de la didactique des mathématiques et des sciences du langage proposée par Karine Millon-Faure et Catherine Mendonça Dias qui permet d'analyser l'usage des langues et des registres de représentations sémiotiques dans la classe.

Pour un usage en formation, chaque page contient un scénario de formation visant à :

- Observer et analyser collectivement l'activité de l'enseignante et des élèves à l'aide des outils issus des sciences du travail.

- Décrire les connaissances disciplinaires en jeu dans la situation à partir de la théorie des trois actes, issue des sciences cognitives d'André Tricot et Manuel MusialM.Musial et A.Tricot (2020). Un cadre d'ingénierie pédagoqiue issu de la psychologie cognitive. Entretien vidéo chapitré sur le site..

- Mettre à la discussion les manières de faire qui ont été observées et proposer des alternatives.

Infographie de navigation

Vous pouvez accéder aux situations en cliquant sur les zones dans l'infographie ci-dessus ou avec les liens ci-dessous :

- Une situation de classe en calcul mental au CM1-CM2 analysée avec les cadres issus de la sociologie du langage

- Une situation de classe en dictée en CM2 analysée avec les cadres issus des sciences du langage.

- Une situation de classe en calcul avec les nombres relatifs en 4e analysée avec les cadres issus des sciences du langage et de la didactique des mathématiques.

Remerciements ...… aux enseignantes Annabel Bonfanti, Estelle Brenier et Camille Taszarek et leurs élèves, d'avoir ouvert les coulisses de leur activité ; … aux formateur.rice.s, i.e.n et aux chercheur.e.s qui ont contribué aux séminaires ou au recueil des situations de classe, Nathalie Auger, Sophie Beaumont, Elsa Bezault, Laetitia Copin, Pascale Depuydt, Emilie Duprat, Valérie Fialais,Youssouf Hadj-Cherif, Catherine Hurtig-Delattre, Zahra Hajjat, Prisca Fenoglio, Véronique Lemoine-Bresson, Latisha Mary, Véronique Miguel-Addisu, Gaëlle Noiry, Pascale Prax-Dubois, Michael Rigolot, Marie-Odile Maire-Sandoz, Nathalie Thamin et Jean-Luc Vidalenc ; ... aux chercheuses qui ont analysé les situations de classe, Maïtena Armagnague, Karima Gouaïch, Catherine Mendonça-Dias et Karine Millon-Faure ; ... aux traducteur.rice.s, Tatiana Sudarikova (Russe), Oleksandra Kovalyk (Russe), l'oncle de l'élève Zahra (Persan), Zahra Hajjat (Arabe) et Zohra Hidri (Arabe) ; … à Benjamin Abrial, Sebastien Boudin, Fanny Clément de l’équipe DUNES à l’ENS de lyon, pour leur appui technique. À l'heure où nous publions cette ressource, nous avons une pensée particulière pour notre collègue et amie Laetitia Copin engagée auprès de la communauté éducative pour l'accompagnement des élèves allophones. |