Anagraph : un nouvel outil pour les enseignants de CP

1. Quelles sont les deux fonctions essentielles que les enseignants de CP peuvent attendre de l'outil que vous mettez à leur disposition ?

1. Quelles sont les deux fonctions essentielles que les enseignants de CP peuvent attendre de l'outil que vous mettez à leur disposition ?

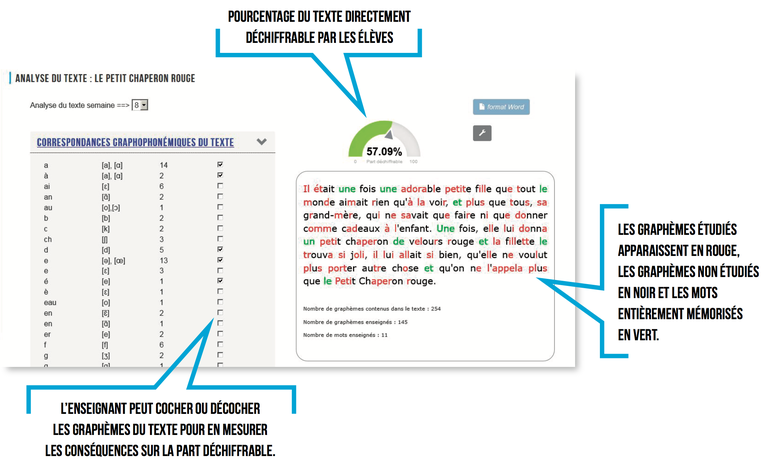

La plateforme Anagraph offre aux enseignants la possibilité de calculer la part directement déchiffrable par les élèves des textes qu’ils utilisent comme supports d’apprentissage de la lecture, elle leur donne ainsi accès à une variable didactique influente sur le plan de la réussite scolaire (Lire et Écrire, Goigoux (dir), 2016). Elle leur permet également de connaitre la liste, le nombre et la valeur des graphèmes contenus dans les textes et, par conséquent, d’adapter leur planification de l’étude du code.

2. Après les tests d'utilisation que vous avez menés, quelles fonctionnalités avez-vous améliorées à la demande des enseignants ?

Dans un premier temps, nous nous sommes concentré sur l’ergonomie de la plateforme. Nous avons par exemple regroupé l’ensemble des correspondances graphophonémiques et des graphèmes muets sur une seule page, les enseignants préférant utiliser la barre de défilement verticale plutôt que les boutons qui permettaient de naviguer d’une page à l’autre. Puis, ce sont les usages qui nous ont permis d’envisager d’autres fonctionnalités, par exemple celle qui consiste à faire apparaitre les graphèmes muets non enseignés en gris, comme c’est le cas dans certains manuels de lecture. Dans notre esprit, il ne s’agit pas de « souffler » la valeur des graphèmes aux élèves, même si nous comprenons que certains enseignants trouvent un intérêt à cet artifice pour conduire leur activité, mais plutôt d’identifier avec facilité et rapidité les marques morphosyntaxiques qui pourraient faire l’objet d’une étude spécifique.

3. Quel a été le cheminement qui vous a fait concevoir cet outil ?

Dans le cadre de nos travaux de thèse, nous avons fait de la part déchiffrable des textes une de nos questions de recherche. Afin d’évaluer son influence sur les apprentissages des élèves, nous devions identifier dans environ 130 textes de lecture les graphèmes que les enseignants avaient explicitement étudiés. Nous avons donc cherché à automatiser ce travail qui allait s’avérer extrêmement long et fastidieux. Mais nous n’avons eu ni le temps ni les moyens de concevoir un tel outil dans un délai compatible avec l’avancée de nos travaux. Plus tard, lorsque nous avons établi que la part déchiffrable des textes influençait significativement et positivement les apprentissages, notamment ceux des élèves qui avaient obtenu des résultats faibles à l’entrée du cours préparatoire, notre avons réactivé notre projet initial en en transformant la finalité.

Nous avons décidé de créer un outil à destination des enseignants afin qu’ils puissent prendre en compte la part déchiffrable des textes qu’ils utilisent en situation de lecture collective et effectuer des choix éclairés.

4. Va-t-il pouvoir bénéficier d'une conception continuée dans l'usage à partir des retours qui vont vous être faits par les utilisateurs ?

Oui, bien entendu, dans la mesure où les propositions que nous recevons sont partagées par un grand nombre d’utilisateurs et qu’elles apportent une réelle plus-value à la préparation et à la conduite de l’activité d’enseignement, nous essaierons de les opérationnaliser. Nous restons donc attentifs aux demandes et aux suggestions des enseignants et nous ferons en sorte d’y répondre favorablement dans la limite de nos contraintes techniques et temporelles.

5. Quels métiers avez-vous rassemblé pour concevoir la plateforme ?

La conception de la plateforme nous a conduit à croiser des connaissances issues de plusieurs univers de recherche. Nous nous sommes notamment appuyé sur les travaux de linguistique et de synthèse de la parole. Nous avons développé Anagraph avec l’aide de deux experts en développement informatique, Philippe Daubias (Ifé) et Yvonnick Fesselier (Ifé), une ingénieure d’étude, Claire Guiraud (Ifé) et un infographiste, Guillaume Roussel (Ifé). Elle est un des produits du partenariat conclu entre l’Institut français de l’éducation (Ifé) et le laboratoire ACTé (Activité Connaissance Transmission éducation) de l’Université Clermont-Auvergne (UCA).